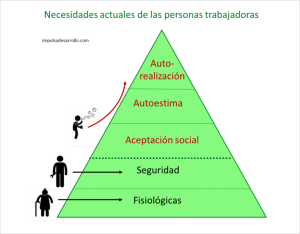

Mi abuela pasó hambre en la guerra. Vivía en un pequeño pueblo y sintió muchas veces la incertidumbre de qué dar de comer a la familia. Emigró a la ciudad con la esperanza de vivir en mejores condiciones y procurar un futuro mejor para sus hijos.

Mis padres no pasaron hambre, pero sí la necesidad de trabajar desde muy jóvenes, a veces en condiciones duras. Su generación deseaba la seguridad. Trabajar en una empresa estable y tener un contrato indefinido con el que procurar un futuro mejor para sus hijos.

Mi generación no ha pasado el hambre ni de lejos y no ha sentido la necesidad de trabajar para vivir. Nuestros abuelos y padres cumplieron bien con su misión. Somos la generación de las opciones. Una generación que creció soplando pompas de jabón, que estudió hasta donde quiso, que eligió su trabajo y que, con las despensa llena, se afana cada día por encontrar la felicidad.

Nuestros hijos crecen con caprichos en la merienda, carreteras bien asfaltadas y relaciones sociales a golpe de click. Una generación en la que lo difícil es renunciar a tantas opciones y que probablemente se afane también en encontrar la misma felicidad que nosotros buscamos.

Aquellos abuelos ya no están. La generación  de los padres está jubilada. Es la nuestra y la de nuestros hijos la que ahora mueve la rueda del progreso organizacional. Unos trabajadores que ansían la felicidad a través del trabajo y la conciliación del trabajo para la felicidad en su vida personal.

de los padres está jubilada. Es la nuestra y la de nuestros hijos la que ahora mueve la rueda del progreso organizacional. Unos trabajadores que ansían la felicidad a través del trabajo y la conciliación del trabajo para la felicidad en su vida personal.

Más allá del contrato indefinido y la seguridad en el puesto, anhelamos reconocimiento, relaciones positivas, proyectos retadores y oportunidades de desarrollo. Un cambio de paradigma a entender para cambiar el modo de motivar a las personas en las empresas. Ahora se necesitan gestores para la felicidad de las personas, para la satisfacción de los equipos y para el progreso de las organizaciones.